- [東洋医学]

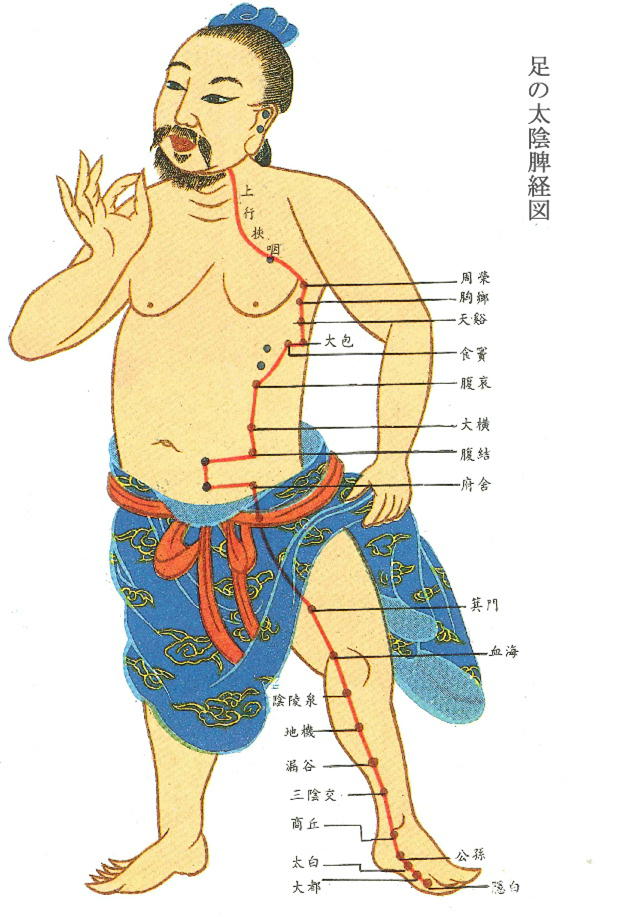

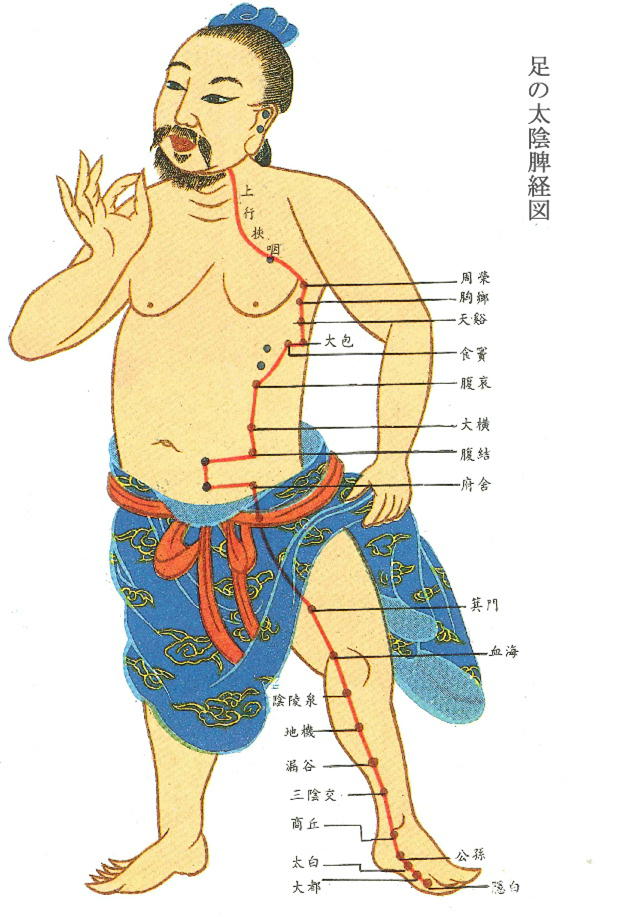

- インドや東南アジアなど伝統医療が起こりましたが、中でも古代中国では「気の思想」をもとに体系づけられました。今では私達も「元気が出る」とか「気が重い」など、普通に使いますよね。人体は小宇宙、五臓六腑が関連し合い、生理作用が営まれると考えます。最近、NHK「人体」で、人体は臓器同士がネットワークを組み会話し合っているとありました。伝統医学である東洋医学と、著しく発展する現代西洋医学は、お互い補完しながら、いずれひとつになるのではないかと思います。

-

- [鍼灸]

- 遣隋使・遣唐使によって中国からもたらされたようですが、漢方として日本独自の発展をしました。薬物療法としての漢方薬、物理療法としての按摩そして鍼灸があります。江戸時代に杉山和一という将軍お抱えの検校(はり師)が、管の中に針を入れて刺入するという日本独自の方法を考案します。最近の針の製造技術の高まりもあり、細くて清潔な針を正確に刺入できるようになっています。和一さんのお陰ですね。なお、当院ではディスポーザブル(使い捨て)針を使用しています。

鍼灸は物理療法の一種で、鍼刺激は脊髄を通して脳に伝わり、神経・血管を通して身体を安定した状態に改善します。また、局所的には血液の循環で発痛物質(プロスタグランジン等)を流して、コリや痛みを改善します。また、鍼灸刺激は免疫系に対して、いくつかの経路を介して調整効果を示すという研究報告がされています。

今では、鍼灸外来のある病院や、鍼灸を取り入れてる医院も数多くあります。

- [資格]

- 日本においては、医師と国家資格を取得したはり師きゅう師のみが、鍼灸治療をできます。

- [推拿]

- 中医学の推拿、「推」は押す、「拿」は掴みあげるという意味で、日本の按摩に似ていますが、用法の異なる手技療法です。鍼灸には後揉と言い、針を抜いた後に揉むなどの手技を行います。当院では、鍼灸治療の後、後揉として推拿を施し、クールダウンして頂きます。